ะะฝ ัะผะตะตั ะฟัะตะฒัะฐัะฐัั ัะบะฐะฝั ะฒ ะธััะพัะธั, ะฐ ะบะพัััะผ ะฒ ัะฒะธะดะตัะตะปัััะฒะพ ัะฟะพั ะธ. ะฅัะดะพะถะฝะธะบ, ะดะปั ะบะพัะพัะพะณะพ ัะตะฐัั ะธ ะบะธะฝะพ ััะฐะปะธ ะดะฒัะผั ัะฐะฒะฝัะผะธ ััะธั ะธัะผะธ. ะะปั ะฝะตะณะพ ััะตะฝะฐ ััะพ ัะพะดะฝะพะน ะดะพะผ, ะฒ ะบะพัะพัะพะผ ัะพะถะดะฐัััั ะดะตะบะพัะฐัะธะธ ะธ ะบะพัััะผั, ะฐ ะบะธะฝะพ - ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะพ ัะบัะฟะตัะธะผะตะฝัะพะฒ ะธ ะผะฐัััะฐะฑะฝัั ะธััะพัะธะน.

ะะผะตะฝะฝะพ ะตะณะพ ััะบะฐ ัะพะทะดะฐะฒะฐะปะฐ ะพะฑัะฐะทั ะฒ ะบะฐััะธะฝะต ยซะขะฐะณะธะตะฒ: ะะตัััยป - ะพะดะฝะพะน ะธะท ัะฐะผัั ะฐะผะฑะธัะธะพะทะฝัั ัะฐะฑะพั ะฐะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะพะณะพ ะบะธะฝะตะผะฐัะพะณัะฐัะฐ ะธ ะพัะธัะธะฐะปัะฝะพะผ ะฟัะตัะตะฝะดะตะฝัะต ะฝะฐ ยซะัะบะฐัยป.

ะกะตะณะพะดะฝััะฝะธะน ะณะพััั Vesti.az - ะััะฐะป ะ ะฐะณะธะผ ัะพะดะธะปัั ะฒ ะัะฝะดะถะต, ะฒ ัะตะผัะต ั ัะดะพะถะฝะธะบะพะฒ, ะธ ั ัะฐะผะพะณะพ ะดะตัััะฒะฐ ะฑัะป ะพะบััะถะตะฝ ะฐัะผะพััะตัะพะน ัะฒะพััะตััะฒะฐ. ะ 2007 ะณะพะดั ะพะฝ ะฟะตัะตะฑัะฐะปัั ะฒ ะะฐะบั, ััะพะฑั ะฟะพัััะฟะธัั ะฒ ะะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบัั ะณะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝัั ะฐะบะฐะดะตะผะธั ั ัะดะพะถะตััะฒ. ะ 2007โ2011 ะณะพะดะฐั ะพะฑััะฐะปัั ะฝะฐ ัะฐะบัะปััะตัะต ะธะทะพะฑัะฐะทะธัะตะปัะฝะพะณะพ ะธัะบััััะฒะฐ ะฟะพ ัะฟะตัะธะฐะปัะฝะพััะธ ยซัะตะฐััะฐะปัะฝะพ-ะดะตะบะพัะฐัะธะพะฝะฝะพะต ะธัะบััััะฒะพยป ะฒ ะผะฐััะตััะบะพะน ะะฐัะพะดะฝะพะณะพ ั ัะดะพะถะฝะธะบะฐ ะะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝะฐ ะะฐะผะธะปั ะะฐะดะถะฐัะทะฐะดะต.

ะัะต ะฑัะดััะธ ัััะดะตะฝัะพะผ, ะฝะฐั ะฒะธะทะฐะฒะธ ะผะตััะฐะป ะพ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝัั ะฟัะพะตะบัะฐั , ะธ ะฒ 2011 ะณะพะดั ะฝะฐัะฐะป ัะฐะผะพััะพััะตะปัะฝัั ัะฒะพััะตัะบัั ะดะตััะตะปัะฝะพััั. ะฃะถะต ะณะพะด ัะฟัััั ะััะฐะปะฐ ะ ะฐะณะธะผะฐ ะพัะพะฑัะฐะปะธ ััะตะดะธ ะผะพะปะพะดัั ั ัะดะพะถะฝะธะบะพะฒ ะฒ ัะฐะผะบะฐั ะฟัะพะณัะฐะผะผั Artim, ะฟะพัะปะต ัะตะณะพ ะพะฝ ะทะฐะบะปััะธะป ะพัะธัะธะฐะปัะฝัะน ะบะพะฝััะฐะบั ั ะฆะตะฝััะพะผ ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพะณะพ ะธัะบััััะฒะฐ Yarat. ะขะฐะบ ะฝะฐัะฐะปะพัั ัะพัััะดะฝะธัะตััะฒะพ, ะบะพัะพัะพะต ะฟัะพะดะพะปะถะฐะตััั ะดะพ ัะธั ะฟะพั.

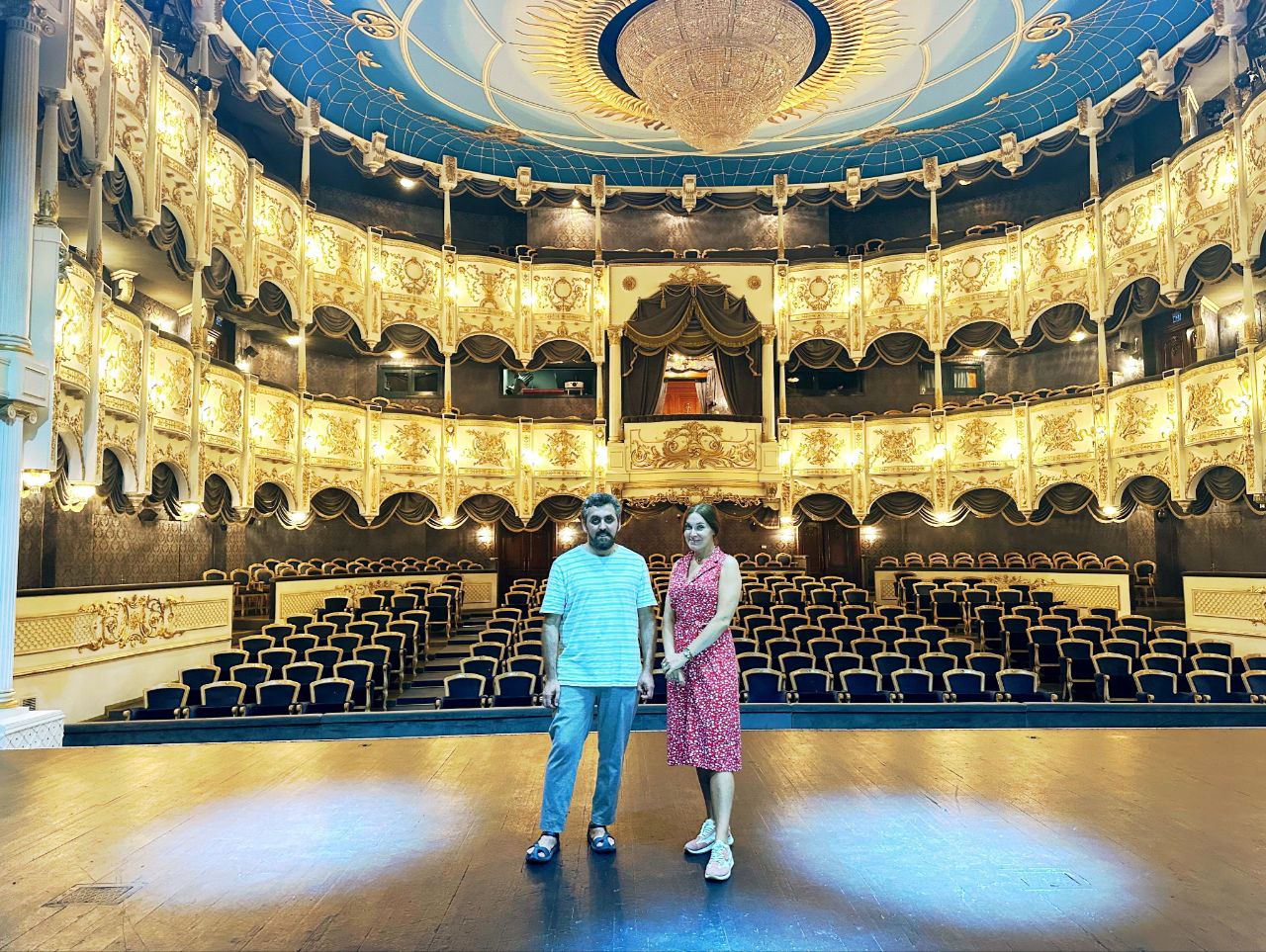

ะก 2012 ะณะพะดะฐ ะ ะฐะณะธะผ ัะตัะฝะพ ัะฐะฑะพัะฐะตั ั ะะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะธะผ ะณะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝัะผ ะฐะบะฐะดะตะผะธัะตัะบะธะผ ะผัะทัะบะฐะปัะฝัะผ ัะตะฐััะพะผ, ะบะพัะพััะน ััะธัะฐะตั ัะฒะพะธะผ ะดะพะผะพะผ, ะฟะฐัะฐะปะปะตะปัะฝะพ ัะพะทะดะฐะฒะฐั ััะตะฝะพะณัะฐัะธั ะธ ะดะปั ะดััะณะธั ัะตะฐััะพะฒ. ะ ะฒ ะฐะฟัะตะปะตโะฝะพัะฑัะต 2021 ะณะพะดะฐ ะทะฐะฝะธะผะฐะป ะดะพะปะถะฝะพััั ะณะปะฐะฒะฝะพะณะพ ั ัะดะพะถะฝะธะบะฐ ะะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะพะณะพ ะณะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝะพะณะพ ัะตะฐััะฐ ยซะฎะณยป. ะก ะดะตะบะฐะฑัั ัะพะณะพ ะถะต ะณะพะดะฐ ะััะฐะป ะ ะฐะณะธะผ ััะฟะตัะฝะพ ัะฐะฑะพัะฐะตั ะณะปะฐะฒะฝัะผ ั ัะดะพะถะฝะธะบะพะผ ะัะทัะบะฐะปัะฝะพะณะพ ัะตะฐััะฐ, ัะพะฒะผะตัะฐั ััั ัะฐะฑะพัั ั ะฟัะพะตะบัะฐะผะธ ะฒ ะบะธะฝะพ.

ะะฐัะธะฝะฐั ั 2012 ะณะพะดะฐ, ะฐะบัะธะฒะฝะพ ัะฐะฑะพัะฐะตั ะธ ะฒ ะบะธะฝะตะผะฐัะพะณัะฐัะต, ัะฒะปัะตััั ั ัะดะพะถะฝะธะบะพะผ-ะฟะพััะฐะฝะพะฒัะธะบะพะผ ะธ ั ัะดะพะถะฝะธะบะพะผ ะฟะพ ะบะพัััะผะฐะผ ะฒ ะดะตัััะธ ัะธะปัะผะฐั , ะบะฐะถะดัะน ัะฐะท ะฟะพะดัะฒะตัะถะดะฐั, ััะพ ััะฒััะฒัะตั ัะตะฑั ะพะดะธะฝะฐะบะพะฒะพ ัะฒะตัะตะฝะฝะพ ะธ ะฝะฐ ััะตะฝะต, ะธ ะฝะฐ ััะตะผะพัะฝะพะน ะฟะปะพัะฐะดะบะต.

ะกะตะณะพะดะฝั ย ะััะฐะป ะ ะฐะณะธะผ ะพััะฐะตััั ะพะดะฝะพะน ะธะท ััะบะธั ัะธะณัั ะฒ ะบัะปััััะฝะพะน ะถะธะทะฝะธ ะะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝะฐ: ั ัะดะพะถะฝะธะบะพะผ, ะบะพัะพััะน ัะผะตะตั ัะพะตะดะธะฝััั ััะฐะดะธัะธั ะธ ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพััั, ะดะตะปะฐั ัะตะฐัั ะธ ะบะธะฝะพ ะถะธะฒัะผ ัะฐะทะณะพะฒะพัะพะผ ัะพ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ.

- ะกะตะณะพะดะฝั ะฒั ัะพะฒะผะตัะฐะตัะต ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะฟัะพะตะบัะพะฒ ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ: ัะตะฐัั, ะฒัััะฐะฒะบะธ, ะบะธะฝะพ. ะ 2021 ะณะพะดั ะฟะพัะปะต ะดะพะปะณะพะณะพ ะฟะตัะตััะฒะฐ ะฒั ะฒะตัะฝัะปะธัั ะฒ ะบะธะฝะตะผะฐัะพะณัะฐั. ะะฐะบ ะฟัะพััะป ััะพั ััะฐะฟ ะธ ััะพ ะพะฝ ะฒะฐะผ ะดะฐะป?

- ะขะฐะบ ัะบะปะฐะดัะฒะฐะตััั, ััะพ ะฟะพััะธ ะฒัะตะณะดะฐ ั ัะฐะฑะพัะฐั ะฝะฐะด ะฝะตัะบะพะปัะบะธะผะธ ะฟัะพะตะบัะฐะผะธ ะพะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ, ะธ ัะพ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ ะฟัะธะฒัะบ ะบ ัะฐะบะพะผั ัะธัะผั. ะ ะบะธะฝะพ ั ะผะตะฝั ะฑัะปะฐ ะฟะฐัะทะฐ ะฟะพััะธ ะฒะพัะตะผั ะปะตั, ั ะพัั ะฒ ััะพ ะฒัะตะผั ั ะฝะต ัะธะดะตะป ะฑะตะท ะดะตะปะฐ: ะทะฐะฝะธะผะฐะปัั ะฒัััะฐะฒะบะฐะผะธ, ััะฐััะฒะพะฒะฐะป ะฒ ัะตััะธะฒะฐะปัั , ะฟัะพะดะพะปะถะฐะป ะฐะบัะธะฒะฝะพ ัะฐะฑะพัะฐัั ะฒ ะผัะทัะบะฐะปัะฝะพะผ ัะตะฐััะต, ะณะดะต ะฟะพัะฒะธะปะพัั ะฝะตะผะฐะปะพ ัะดะฐัะฝัั ะฟัะพะตะบัะพะฒ. ะ ะบะธะฝะพ ั ะฒะตัะฝัะปัั ะฒ 2021 ะณะพะดั: ะผะตะฝั ะฟัะธะณะปะฐัะธะปะธ ะบะฐะบ ั ัะดะพะถะฝะธะบะฐ-ะฟะพััะฐะฝะพะฒัะธะบะฐ ะฒ ัะตัะธะฐะป ยซะฅะพััะพะฒ ะธ ะจะธัะธะฝยป. ะก ัะตั ะฟะพั ััะฟะตะป ะฟะพัะฐะฑะพัะฐัั ะฟัะธะผะตัะฝะพ ะฝะฐะด ะพะดะธะฝะฝะฐะดัะฐััั ัะธะปัะผะฐะผะธ, ัะพะปัะบะพ ั 2021 ะฟะพ 2025 ะณะพะดั โ ะฑัะป ะทะฐะฝัั ะฒ ะดะตะฒััะธ ะฟัะพะตะบัะฐั .

- ะ ะฒัะต ะถะต, ััะพ ะฒะฐะผ ะฑะปะธะถะต: ัะตะฐัั ะธะปะธ ะบะธะฝะพ?

- ะั

ะฝะตะปัะทั ัะฐะทะดะตะปะธัั. ะัะฑะพะน ะฟัะพะตะบั, ะฒ ะบะพัะพัะพะผ ั ััะฐััะฒัั, ะฑัะดั ัะพ ัะตะฐััะฐะปัะฝะฐั ััะตะฝะฐ, ัะธะปัะผ ะธะปะธ ะธะฝะพะน ะทะฐะผััะตะป, ะผะฝะต ะพะดะธะฝะฐะบะพะฒะพ ะธะฝัะตัะตัะตะฝ. ะะฝะพะณะธะต ะฒะพัะฟัะธะฝะธะผะฐัั ะผะตะฝั ะธัะบะปััะธัะตะปัะฝะพ ะบะฐะบ ั

ัะดะพะถะฝะธะบะฐ ะฟะพ ะบะพัััะผะฐะผ, ะฝะพ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ั ะธ ั

ัะดะพะถะฝะธะบ-ะฟะพััะฐะฝะพะฒัะธะบ, ะบะพัะพััะน ะพัะฒะตัะฐะตั ะทะฐ ะฒัะต ะพัะพัะผะปะตะฝะธะต - ะพั ะดะตะบะพัะฐัะธะน ะดะพ ะดะตัะฐะปะตะน ััะตะฝั. ะัะปะธ ะตััั ะธะดะตั, ะบะพะฝัะตะฟัะธั, ัะพ ัะฐะฑะพัะฐัั ะผะพะถะฝะพ ั ะปัะฑัะผะธ ะธะฝััััะผะตะฝัะฐะผะธ - ะพั ัะบะฐะฝะธ ะดะพ ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะตะฝะฝัั

ะธะฝััะฐะปะปััะธะน.

ะั ัะตะนัะฐั ัะธะดะธะผ ะฒ ัะธัะพะฒะฐะปัะฝะพะน ะบะพะผะฝะฐัะต ะัะทัะบะฐะปัะฝะพะณะพ ัะตะฐััะฐ ะธ ะดะปั ะผะตะฝั ััะพ ะฝะฐััะพััะฐั ะผะฐััะตััะบะฐั ะถะธะทะฝะธ. ะะบะฐะดะตะผะธั ั ัะดะพะถะตััะฒ ะดะฐะปะฐ ัะตะพัะธั, ะฝะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ะทะดะตัั ั ะฟัะธะพะฑัะตะป ะณะปะฐะฒะฝะพะต: ะฟัะฐะบัะธะบั, ะพะฟัั, ัะตะผะตัะปะพ. ะญัะพ ะผะพั ะฒัะพัะฐั ะฐะบะฐะดะตะผะธั, ะฑะพะปะตะต ัััะพะณะฐั ะธ ัะตััะฝะฐั.

ะะฝะพะณะดะฐ ั ััะฐะฒะฝะธะฒะฐั ะฝะฐัั ะฟัะพัะตััะธั ั ะดะธัะธะถะตััะบะพะน: ะดะธัะธะถะตั ะดะพะปะถะตะฝ ะทะฝะฐัั ะบะฐะถะดัะน ะธะฝััััะผะตะฝั, ะฐ ั ัะดะพะถะฝะธะบ-ะฟะพััะฐะฝะพะฒัะธะบ - ะฒัะต ะปะธะฝะธะธ ัะฟะตะบัะฐะบะปั. ะัะถะฝะพ ะฟะพะฝะธะผะฐัั ัะฐะฑะพัั ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฐ ะธ ะณะปัะฑะพะบะพ ะธะทััะฐัั ะดะตัััะบะธ ะพะฑัะฐะทะพะฒ: ะธััะพัะธั ะฟะตััะพะฝะฐะถะฐ, ะตะณะพ ั ะฐัะฐะบัะตั, ะดะฐะถะต ะผะตะปะบะธะต ะฟัะธะฒััะบะธ. ะขะพะปัะบะพ ัะพะณะดะฐ ัะพะทะดะฐะตััั ัะตะปัะฝะฐั ะบะฐััะธะฝะฐ. ะ ััะตะดะฝะตะผ ะบะฐะถะดัะน ะณะพะด ั ะฒะตะดั ััะฐะทั ัะตัััโัะตะผั ะฟะพััะฐะฝะพะฒะพะบ. ะ ะฐะฑะพัั ะผะฝะพะณะพ, ะฝะพ ะพะฝะฐ ะดะฐัะธั ะบะพะปะพััะฐะปัะฝะพะต ัะดะพะฒะพะปัััะฒะธะต ะธ ะพัััะตะฝะธะต ะฝะฐััะพััะตะณะพ ัะฒะพััะตััะฒะฐ.

- ะััะตััะฒะตะฝะฝะพ, ััะพ ะฒัะตะผ ัะตะณะพะดะฝั, ะฟัะตะถะดะต ะฒัะตะณะพ ะธะฝัะตัะตัะฝะพ, ั ัะตะณะพ ะฒั ะฝะฐัะฐะปะธ ัะฐะฑะพัั ะฝะฐะด ัะฐะบะธะผ ะณัะฐะฝะดะธะพะทะฝัะผ ะฟัะพะตะบัะพะผ, ะบะฐะบ ยซะขะฐะณะธะตะฒยป?

- ะฏ ะทะฐัะฐะฝะตะต ะฑัะป ะทะฝะฐะบะพะผ ัะพ ััะตะฝะฐัะธะตะผ ะธ ะฝะฐ ะผะพะน ะฒะทะณะปัะด, ััะพ ะพะดะธะฝ ะธะท ัะฐะผัั ะผะฐัััะฐะฑะฝัั ะฟัะพะตะบัะพะฒ ะฒ ะธััะพัะธะธ ะฐะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะพะณะพ ะบะธะฝะพ. ะะพะณะดะฐ ะฟะพะดะณะพัะพะฒะบะฐ ะบ ััะตะผะบะฐะผ ััะฐััะพะฒะฐะปะฐ, ัะตะบัั ััะฐะป ััะพัะฝััััั ะธ ะดะพะฟะพะปะฝััััั, ะฐ ั ะฟะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ะฟะพะณััะทะธะปัั ะฒ ะฟัะพัะตัั. ะะฑััะฝะพ, ะฑะตัั ะฝะพะฒัะน ะฟัะพะตะบั, ั ัะพะทะดะฐั ะฝะฐ ะบะพะผะฟัััะตัะต ะพัะดะตะปัะฝัั ะฟะฐะฟะบั, ะฝะฐัะธะฝะฐั ัะพะฑะธัะฐัั ัะพัะพ- ะธ ะฒะธะดะตะพะผะฐัะตัะธะฐะปั, ะฐัั ะธะฒะฝัะต ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธั, ัััะปะบะธ. ะญัะพ ัะฒะพะตะณะพ ัะพะดะฐ ะฑะฐะทะฐ, ะฑะตะท ะบะพัะพัะพะน ะดะฐะปััะต ัะฐะฑะพัะฐัั ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ. ะะพะณะดะฐ ะฝะฐัะธะฝะฐะตััั ะฟัะพะดะฐะบัะฝ, ะฒัะตะผะตะฝะธ ะฒัะตะณะดะฐ ะบะฐัะฐัััะพัะธัะตัะบะธ ะผะฐะปะพ: ะฟะฐัะฐะปะปะตะปัะฝะพ ะฟัะธั ะพะดะธััั ะดะตะปะฐัั ััะบะธะทั, ะบะพะฝััะพะปะธัะพะฒะฐัั ะฟะพัะธะฒ, ะฟะพะดะฑะธัะฐัั ัะบะฐะฝะธ. ะะพััะพะผั ั ะณะพัะพะฒะปััั ะทะฐัะฐะฝะตะต, ััะพะฑั ะฝะต ัะตัััั ะดัะฐะณะพัะตะฝะฝัะต ะดะฝะธ ะธ ัะฐัั.

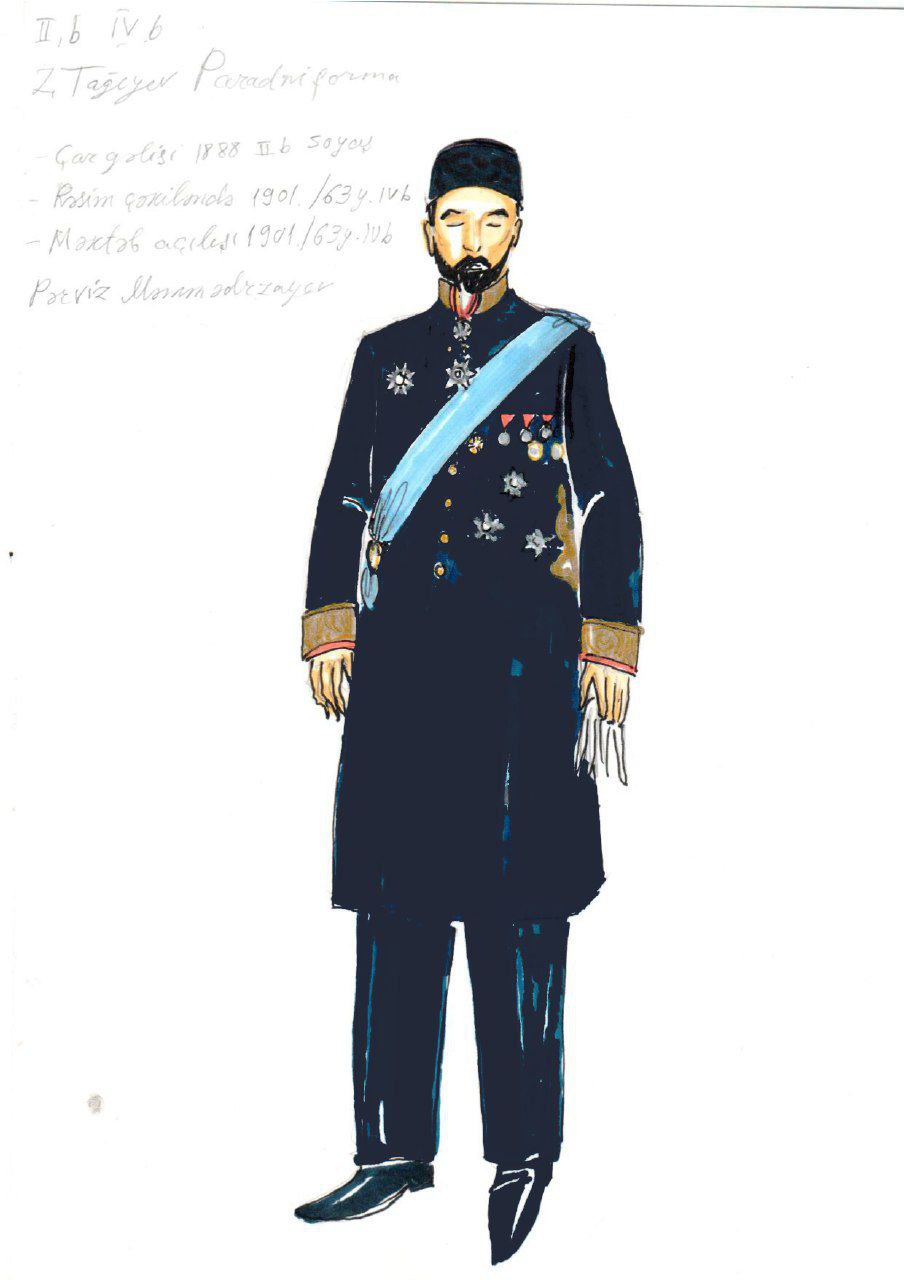

- ะัะธ ัะฐะฑะพัะต ะฝะฐะด ยซะขะฐะณะธะตะฒัะผยป ะฒะฐะผ ะฝัะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะฒะพััะพะทะดะฐัั ัะตะปัั ัะฟะพั ั. ะะฐัะบะพะปัะบะพ ะฒะฐะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะดะพะฑะธัััั ะธััะพัะธัะตัะบะพะน ัะพัะฝะพััะธ ะฒ ะบะพัััะผะฐั ะธ ะดะตัะฐะปัั ะพะฑัะฐะทะพะฒ?

- ะะดะตัั ะฒะฐะถะฝะพ ะฟะพะฝะธะผะฐัั, ััะพ ะผั ะณะพะฒะพัะธะผ ะพ ะะฐะดะถะธ ะะตะนะฝะฐะปะฐะฑะดะธะฝะต ะขะฐะณะธะตะฒะต. ะะณะพ ะถะธะทะฝั ะฟัะธัะปะฐัั ะฝะฐ ะฟะตัะตะปะพะผะฝัั ัะฟะพั ั. ะขะพะณะดะฐ ะฑะฐะบะธะฝัะบะพะต ะพะฑัะตััะฒะพ ะบะพะฝัะฐ XIX โ ะฝะฐัะฐะปะฐ XX ะฒะตะบะฐ ัะธะปัะฝะพ ะธะทะผะตะฝะธะปะพัั: ะฟะพัะฒะธะปะธัั ะฝะพะฒัะต ัะพัะธะฐะปัะฝัะต ัะปะพะธ, ะฒะพะทะฝะธะบะปะธ ะผะธะปะปะธะพะฝะตัั, ะธะทะผะตะฝะธะปัั ัะฐะผ ะพะฑะปะธะบ ะณะพัะพะดะฐ. ะญัะพ ะฑัะปะพ ะฒัะตะผั, ะบะพะณะดะฐ ะะฐะบั ะฒ ะบัะปััััะฝะพะผ ะธ ัะฒะตััะบะพะผ ะพัะฝะพัะตะฝะธะธ ััะฐะฒะฝะธะฒะฐะปะธ ั ะะฐัะธะถะตะผ, ะะพัะบะฒะพะน ะธะปะธ ะดะฐะถะต ะัั-ะะพัะบะพะผ.

ะะฐะฟัะธะผะตั, ะดะพัะตัะธ ะฑะฐะบะธะฝัะบะธั ะผะธะปะปะธะพะฝะตัะพะฒ ะฝะพัะธะปะธ ัะฐะบะธะต ะถะต ะฝะฐััะดั ะธ ะฐะบัะตัััะฐัั, ะบะฐะบ ะธั ัะพะฒะตัะฝะธัั ะฒ ะัั-ะะพัะบะต ะธะปะธ ะะฐัะธะถะต. ะัะต ััะพ ะฝัะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะฟะพะบะฐะทะฐัั ะฒ ัะธะปัะผะต.

ะ ัะพ ะดะฐะปะตะบะพะต ะฒัะตะผั, ะพ ะบะพัะพัะพะผ ะผั ั ะฒะฐะผะธ ัะตะนัะฐั ะณะพะฒะพัะธะผ, ะฐัะธััะพะบัะฐัั ะถะธะปะธ ะฒ ะทะฐะฟะฐะดะฝะพะน ัะฐััะธ ะฝะฐัะตะน ัััะฐะฝั, ะฒ ะะฐัะฐะฑะฐั ัะบะพะน ะทะพะฝะต, ะพะดะฝะฐะบะพ, ะฟะพัะปะต ะฝะตัััะฝะพะณะพ ะฑัะผะฐ ะะฐะบั ััะฐะป ัะตะฝััะพะผ ัะฐะทะปะธัะฝัั ะฑะพะณะฐััั ัะตะผะตะนะฝัั ะบะปะฐะฝะพะฒ. ะะตะบะพัะพััะต ัะตะผัะธ ะฒ ะพะดะฝะพัะฐััะต ััะฐะปะธ ะผะธะปะปะธะพะฝะตัะฐะผะธ ะธ ะฟัะธะพะฑัะตะปะธ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััั ะฒัะตะทะดะฐ ะฒ ะตะฒัะพะฟะตะนัะบะธะต ัััะฐะฝั. ะญัะพ ะฒัะต ะพะบะฐะทะฐะปะพ ัะธะปัะฝะพะต ะฒะปะธัะฝะธะต ะฝะฐ ะผะพะดะฝัะน ััะตะบ ัะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ.

ะัะพะฑะตะฝะฝะพ ะผะพะดะฝะพ ะธ ะธะทััะบะฐะฝะฝะพ ะพะดะตะฒะฐะปะธัั ะดะพัะตัะธ ะฐะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะพะณะพ ะฝะตััะตะฟัะพะผััะปะตะฝะฝะธะบะฐ ะจะฐะผัะธ ะัะฐะดัะปะปะฐะตะฒะฐ, ะฐ ะฝะฐัะตะน ะทะฐะดะฐัะตะน ะฑัะปะพ ะฟะตัะตะดะฐัั ััะพ ัะตัะตะท ัะบัะฐะฝ.

โฆ ะจะปัะฟะบะธ ะธ ัะปัะฟั, ะผัะถัะบะธะต ะบะพัััะผั, ะฒะพะตะฝะฝะฐั ัะพัะผะฐ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฝะฐัะธั ัะพะพัะตัะตััะฒะตะฝะฝะธะบะพะฒ, ะฐ ัะฐะบะถะต ะบะฐะทะฐะบะพะฒ ะธ ะผะฝะพะณะธั ะดััะณะธั , ัะพะทะดะฐะฒะฐะปะธัั ััะฐัะตะปัะฝะพ ะธ ั ะฑะพะปััะธะผ ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะตะผ. ะะฐะด ะพะดะตะถะดะพะน ะฟัะตะดััะฐะฒะธัะตะปะตะน ะดัั ะพะฒะตะฝััะฒะฐ ัะฐะบะถะต ะฟัะธัะปะพัั ะฟะพัััะดะธัััั, ัะฐะบ ะบะฐะบ ะพะดะตะถะดะฐ ัะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ, ะฒ ะบะพัะพัะพะน ั ะพะดะธะปะธ ะผัะปะปั, ะธะผะตะตั ะธััะพัะธัะตัะบะพะต ะฟัะพัะปะพะต. ะ ะฟัะธะผะตัั, ะฝะฐะผะธ ะฑัะปะพ ัะพะทะดะฐะฝะพ ะพะบะพะปะพ 10 ัะฐะฟะพะบ ะดะปั ะผัะปะป, ะธะผะตััะธั ัะฐะทะปะธัะฝัะต ัะพัะผั ะธ ัะฐะทะผะตัั.

ะะฐะผะตัั, ััะพ ัะตะฐััะฐะปัะฝัะน ะบะพัััะผ ะพัะปะธัะฐะตััั ะพั ยซะบะธะฝะพัะฝะพะณะพยป, ะพะฝะธ ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ัะฐะทะฝัะต. ะ ัะฐะผะธ ะฟะพะฝะธะผะฐะตัะต, ััะพ ัะพะทะดะฐะฝะธะต ะธััะพัะธัะตัะบะพะน ะพะดะตะถะดั ััะตะฑัะตั ะผะฝะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ะธ ัะธะป. ะัะถะฝะพ ะฟะพะดะพะฑัะฐัั ัะพะพัะฒะตัััะฒัััะธะต ัะบะฐะฝะธ, ะฐะบัะตัััะฐัั, ะบะพัะพััะต ัะพะทะดะฐัััั ั ะฝัะปั. ะญัะพ ะฑะพะปััะพะน ัััะด, ั ะบะพัะพััะผ ะผั, ั ะฟะพะปะฐะณะฐั, ัะฟัะฐะฒะธะปะธัั ะฝะฐ ะพัะปะธัะฝะพ.

- ะัะธ ัะพะทะดะฐะฝะธะธ ะพะฑัะฐะทะพะฒ ะฒั ะพะฟะธัะฐะปะธัั ััะณัะฑะพ ะฝะฐ ะฐัั ะธะฒะฝัะต ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะธะปะธ ะฒัะต ะถะต ะฟะพะทะฒะพะปัะปะธ ัะตะฑะต ัะฒะพััะตัะบะพะต ะฟะตัะตะพัะผััะปะตะฝะธะต?

- ะ ัะฐะฑะพัะต ะฝะฐะด ะปัะฑัะผ ัะธะปัะผะพะผ ะฒัะต ะฝะฐัะธะฝะฐะตััั ัะพ ััะตะฝะฐัะธั. ะั ะตะณะพ ัะธัะฐะตะผ, ััะฐัะตะปัะฝะพ ะธะทััะฐะตะผ, ัะฐะทะฑะธัะฐะตะผ ะบะฐะถะดัั ััะตะฝั. ะะฑััะฝะพ ััะพ ะฒัะตะณะดะฐ ะผะธะบั: ัะฐััั ะพะฑัะฐะทะพะฒ ะผั ััะฐัะฐะตะผัั ะฒะพััะพะทะดะฐัั ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพ ัะพัะฝะพ ะฟะพ ะฐัั ะธะฒะฝัะผ ะดะพะบัะผะตะฝัะฐะผ, ะฐ ัะฐะผ, ะณะดะต ะธััะพัะฝะธะบะพะฒ ะฝะตั, ะฟัะธั ะพะดะธััั ะฒะบะปััะฐัั ะฒะพะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะธ ัะพะฑะธัะฐัั ะบะพัััะผ ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ั ะฝัะปั.

ะะปั ัะธะปัะผะฐ ยซะขะฐะณะธะตะฒยป ั ะฟะพะดะณะพัะพะฒะธะป ะฟัะตะทะตะฝัะฐัะธะธ ะฟะพััะธ ะฝะฐ ะฟััััะพั ัะปะฐะนะดะพะฒ: ะบะพัััะผั, ะฐะบัะตัััะฐัั, ั ะฐัะฐะบัะตัะฝัะต ะดะตัะฐะปะธ - ะฒัะต, ััะพะฑั ั ะฐะบัะตัะพะฒ ะธ ั ัะตะถะธััะตัะฐ ะฑัะปะพ ัะตัะบะพะต ะฒะธะทัะฐะปัะฝะพะต ะฟัะตะดััะฐะฒะปะตะฝะธะต.

ะก ะะฐััะพะผ ะะฐััะผะปั, ะฟะพััะฐะฝะพะฒัะธะบะพะผ ะบะฐััะธะฝั, ะผั ะพะฑััะถะดะฐะปะธ ะบะฐะถะดัั ะผะตะปะพัั. ะะฝ ะพัะตะฝั ััะตะฑะพะฒะฐัะตะปัะฝัะน ะธ ะฒ ัะพ ะถะต ะฒัะตะผั ะดะฐะตั ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััั ัะฒะพััะตัะบะธ ะดััะฐัั. ะะพะฝะธะผะฐะฝะธะต ะฑัะปะพ ะพะฑัะตะต: ะผั ัะฐะฑะพัะฐะตะผ ะฝะฐะด ัะธะปัะผะพะผ, ะบะพัะพััะน ะดะปั ะฐะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะพะณะพ ะบะธะฝะตะผะฐัะพะณัะฐัะฐ ะธะผะตะตั ะพัะพะฑัะน ะผะฐัััะฐะฑ. ะะพะดะพะฑะฝัะต ะฟัะพะตะบัั ัะปััะฐัััั ะฝะต ะบะฐะถะดัะน ะดะตะฝั, ะธ ะดะปั ะบะฐะถะดะพะณะพ ะธะท ะฝะฐั ยซะขะฐะณะธะตะฒยป ััะฐะป ะฝะฐััะพััะตะน ัะบะพะปะพะน.

- ะะพะถะตัะต ะฟัะธะฒะตััะธ ะฟัะธะผะตั ะฟะตััะพะฝะฐะถะฐ, ัะตะน ะพะฑัะฐะท ะฒ ะบะฐััะธะฝะต ะฟัะธัะปะพัั ัะพะทะดะฐะฒะฐัั ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ั ะฝัะปั?

- ะะพะฝะตัะฝะพ. ะะดะธะฝ ะธะท ัะฐะบะธั ะฟัะธะผะตัะพะฒ, ะฝะตะฒะตััะฐ ััะฝะฐ ะะฐะดะถะธ ะะตะนะฝะฐะปะฐะฑะดะธะฝะฐ ะขะฐะณะธะตะฒะฐ, ะกะฐะดะธะณะฐ, - ะัะปัะบัะธะผะฐ ะขะฐะณะธะตะฒะฐ ะธะท ะดะธะฝะฐััะธะธ ะะฐะดะถะฐัะพะฒ. ะ ะฐัั ะธะฒะฐั ัะพั ัะฐะฝะธะปะธัั ะตะต ัะพัะพะณัะฐัะธะธ, ะฝะพ ะฝะฐ ะฝะธั ะพะฝะฐ ะทะฐะฟะตัะฐัะปะตะฝะฐ ะฒ ะฟะปะฐัััั ะตะฒัะพะฟะตะนัะบะพะณะพ ััะธะปั. ะั ะถะต ั ะพัะตะปะธ ะฟะพะดัะตัะบะฝััั ะตะต ะฐะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะธะต ะบะพัะฝะธ, ััะฐััั ะธ ะฟัะธะฝะฐะดะปะตะถะฝะพััั ะบ ััะฐัะธะฝะฝะพะน ะดะธะฝะฐััะธะธ.

ะะพััะพะผั ะบะพัััะผ ะฟัะธัะปะพัั ัะพะฑะธัะฐัั ะทะฐะฝะพะฒะพ, ะดะพะฑะฐะฒะปัั ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัะต ัะปะตะผะตะฝัั, ะฐะบัะตะฝัะธััั ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะต ะฝะฐ ะดะตัะฐะปัั , ะบะพัะพััะต ััะธะปะธะฒะฐะปะธ ะพะฑัะฐะท. ะ ะธัะพะณะต ะฟะพะปััะธะปะพัั ะฝะต ะฟัะพััะพ ะฟะปะฐััะต, ะฐ ะพะฑัะฐะท, ะฒ ะบะพัะพัะพะผ ัะธัะฐะตััั ะธ ัะฟะพั ะฐ, ะธ ะธััะพัะธั, ะธ ะธะฝะดะธะฒะธะดัะฐะปัะฝะพััั ะณะตัะพะธะฝะธ.

- ะงัะพ ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ัะฐะผัะผ ัััะดะฝัะผ ะฒ ัะฐะฑะพัะต ะฝะฐะด ะบะพัััะผะฐะผะธ?

- ะกะฐะผะฐั ะฑะพะปััะฐั ัะปะพะถะฝะพััั - ัััะฐัะฐ ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัั ัะตะผะตัะตะป. ะะพะณะดะฐ-ัะพ ะฑัะปะธ ะผะฐััะตัะฐ, ัะผะตะฒัะธะต ะดะตะปะฐัั ะฟะฐะฟะฐั ะธ ะธะปะธ ััะฐัะธะฝะฝัะต ะฑะฐัะผะฐะบะธ-ัะฐััะบะธ, ะฝะพ ัะตะณะพะดะฝั ัะฐะบะธั ัะฟะตัะธะฐะปะธััะพะฒ ะฟะพััะธ ะฝะต ะพััะฐะปะพัั.

ะะฝะพะณะธะต ัะปะตะผะตะฝัั ะฟัะธัะปะพัั ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะบะพะฝััััะธัะพะฒะฐัั ะทะฐะฝะพะฒะพ: ะณะพะปะพะฒะฝัะต ัะฑะพัั, ะพะฑัะฒั, ะฐะบัะตัััะฐัั. ะะฐะถะต ัะบัะฐัะตะฝะธั, ะฝะฐะฟัะธะผะตั ััะฐัะธะฝะฝัะต ะฟะพััะฐ, ะผั ัะฐััะธัะฝะพ ะฒะพััะพะทะดะฐะฒะฐะปะธ ั ะฝัะปั. ะ ัะตะฐััะต, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ัะฐะฑะพัะฐัั ั ะพัะพัะธะต ะฟะพััะฝัะต, ะฝะพ ัะตะฐััะฐะปัะฝัะน ะบะพัััะผ ะธ ะบะธะฝะพัะฝัะน - ััะพ ัะฐะทะฝัะต ะผะธัั. ะะปั ัะบัะฐะฝะฐ ะฝัะถะฝั ะดััะณะธะต ะผะฐัะตัะธะฐะปั, ะดััะณะฐั ัะตั ะฝะธะบะฐ: ะพะดะตะถะดะฐ ะดะพะปะถะฝะฐ ะฒัะณะปัะดะตัั ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพ ะดะพััะพะฒะตัะฝะพ ะธ ะฟัะธ ััะพะผ ะฒัะดะตัะถะธะฒะฐัั ะบััะฟะฝัะน ะฟะปะฐะฝ.

- ะคะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฒะฐะผ ะฟัะธัะปะพัั ะทะฐะฝะพะฒะพ ะฒะพััะพะทะดะฐะฒะฐัั ัะตะปัะน ะฟะปะฐัั ะผะฐัะตัะธะฐะปัะฝะพะน ะบัะปััััั ัะพะน ัะฟะพั ะธ?

- ะะผะตะฝะฝะพ ัะฐะบ. ะั ะฟัะพัะฐะฑะฐััะฒะฐะปะธ ะบะฐะถะดัั ะดะตัะฐะปั: ะพั ัะบะฐะฝะตะน ะธ ัะบัะฐัะตะฝะธะน ะดะพ ะฒะพะตะฝะฝัั ะผัะฝะดะธัะพะฒ ะธ ะฟะพะฒัะตะดะฝะตะฒะฝัั ะฝะฐััะดะพะฒ. ะ ะฐะฑะพัะฐ ะฑัะปะฐ ะบะพะปะพััะฐะปัะฝะฐั, ะฝะพ ะฟะพะปะฝะพัััั ะพะฟัะฐะฒะดะฐะฝะฝะฐั, ะฒะตะดั ัะธะปัะผ ะทะฐะดัะผัะฒะฐะปัั ะบะฐะบ ะฑะพะปััะพะน ะฟัะพะตะบั, ะธ ั ััะธัะฐั, ััะพ ะฒ ะฐะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะพะผ ะบะธะฝะพ ะดะพะปะถะฝะพ ะฑััั ะฑะพะปััะต ะฟะพะดะพะฑะฝัั ัะฐะฑะพั. ะัะตะฝั ะฒะฐะถะฝะพ, ััะพ ะบะฐะถะดะฐั ะผะพั ะธะดะตั ะฝะฐั ะพะดะธะปะฐ ะฟะพะดะดะตัะถะบั ั ัะตะถะธััะตัะฐ. ะั ะพะฑััะถะดะฐะปะธ ะพะฑัะฐะทั, ะดะตะปะธะปะธัั ะผััะปัะผะธ, ะธ ััะพ ะฒัะตะณะดะฐ ะฑัะป ะฝะฐััะพััะธะน ะดะธะฐะปะพะณ.

ะัะถะฝะพ ะฟะพะฝะธะผะฐัั: ะบะธะฝะพ ะธ ัะตะฐัั - ััะพ ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝะพะต ะธัะบััััะฒะพ. ะะธะบัะพ ะฝะต ะผะพะถะตั ัะบะฐะทะฐัั: ยซััะพ ัะดะตะปะฐะป ัะพะปัะบะพ ัยป. ะัะต ัะพะถะดะฐะตััั ัะพะฒะผะตััะฝะพ. ะะพะฝะตัะฝะพ, ะตััั ะปะธัะฝะพะต ัะฒะพััะตััะฒะพ ะธ ะตััั ะบะพะผะฐะฝะดะฝะฐั ัะฐะฑะพัะฐ: ั ะบะฐะถะดะพะณะพ ัะฒะพะธ ัะปะพะถะฝะพััะธ. ะ ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะต ััะฐะปะบะธะฒะฐัััั ะฐะผะฑะธัะธะธ, ะฝะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ะธะท ััะพะณะพ ัะพะถะดะฐะตััั ั ะพัะพัะธะน ัะตะทัะปััะฐั. ะั ะฒะผะตััะต ะพะฑััะถะดะฐะปะธ ะฟะฐะปะธััั, ะพััะตะฝะบะธ, ะพะฑัะธะน ััะธะปั, ะฒะตะดั ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ะฒ ะธััะพัะธัะตัะบะพะผ ะบะธะฝะพ ัะฒะตั ัะพะถะต ะณะพะฒะพัะธั ัะฒะพะธะผ ัะทัะบะพะผ.

ะะพะพะฑัะต ะฟัะพัะตััะธั ั ัะดะพะถะฝะธะบะฐ ะฟะพ ะบะพัััะผะฐะผ ะธ ะฟะพััะฐะฝะพะฒัะธะบะฐ ััะตะฑัะตั ัะฝัะธะบะปะพะฟะตะดะธัะตัะบะธั ะทะฝะฐะฝะธะน. ะญัะพะณะพ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ ะฒัััะธัั ัะพะปัะบะพ ะทะฐ ะณะพะดั ััะตะฑั ะฒ ะฐะบะฐะดะตะผะธะธ. ะัะถะฝะพ ะฟะพััะพัะฝะฝะพ ะธะทััะฐัั ะฐัั ะธัะตะบัััั, ะฑัั, ะฟัะธั ะพะปะพะณะธั, ะธััะพัะธั ะผะพะดั ะธ ัะตะปะธะณะธะน. ะะฐะถะดัะน ะฟัะพะตะบั - ััะพ ะฝะพะฒะฐั ัะบะพะปะฐ.

- ะะพะปััะฐะตััั, ั ัะดะพะถะฝะธะบ ะฟะพ ะบะพัััะผะฐะผ ะดะพะปะถะตะฝ ะฑััั ะฝะฐััะพััะธะผ ะธััะปะตะดะพะฒะฐัะตะปะตะผ?

- ะะตะทััะปะพะฒะฝะพ. ะ ัะฝะธะฒะตััะธัะตัะต ะผั ะผะฝะพะณะพะต ะธะทััะฐะปะธ: ะธััะพัะธั ัะตะปะธะณะธะน, ะผะธัะพะฒัั ะธััะพัะธั, ะฑัั, ะผะพะดัโฆ ะะพ ััะธั ัะตัััะตั ะปะตั ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธั ะฝะตะดะพััะฐัะพัะฝะพ. ะัะถะฝะพ ะฟะพััะพัะฝะฝะพ ัะฐะทะฒะธะฒะฐัััั, ััะธัััั, ัะฐััะธัััั ะณะพัะธะทะพะฝัั. ะัะตะฝั ะฒะฐะถะฝะพ ะธ ะตะถะตะดะฝะตะฒะฝะพะต ะฝะฐะฑะปัะดะตะฝะธะต.

ะฅัะดะพะถะฝะธะบ ะดะพะปะถะตะฝ ะฟะพะดะผะตัะฐัั ะฒัะต: ะบะฐะบ ัะตัะฒะธััะตััั ะฑะฐะฝะบะตัะฝัะน ััะพะป, ัะบะพะปัะบะพ ะฟัะธะฑะพัะพะฒ ะบะปะฐะดัั ะบ ะบะฐะถะดะพะผั ะฑะปัะดั, ะบะฐะบ ะฒะตะดะตั ัะตะฑั ัะตะปะพะฒะตะบ ะฒ ะผะฐะณะฐะทะธะฝะต, ะบะพะณะดะฐ ะฟัะพัะธั ะฟัะพะดะฐะฒัะฐ ะฝะฐัะตะทะฐัั ะบะพะปะฑะฐัั. ะะฐะถะต ัะฐะบะธะต ะผะตะปะพัะธ ััะฐะฝะพะฒัััั ัะฐัััั ะฑะพะปััะพะณะพ ัะทัะบะฐ ะดะตัะฐะปะตะน.

ะะพะผะธะผะพ ััะพะณะพ, ั ัะดะพะถะฝะธะบ ะพะฑัะทะฐะฝ ัะฐะทะฑะธัะฐัััั ะธ ะฒ ะฟัะธั ะพะปะพะณะธะธ ะฟะพะฒะตะดะตะฝะธั, ะธ ะฒ ะบัะธะผะธะฝะพะปะพะณะธะธ. ะะตะดั ะฒัะต ะฒะพะบััะณ ะธะผะตะตั ัะฒะพะน ัะทัะบ: ะพะดะตะถะดะฐ, ะฟัะตะดะผะตัั, ะฐะบัะตัััะฐัั. ะ ะธััะพัะธัะตัะบะพะผ ัะธะปัะผะต, ะฟะพะผะธะผะพ ััะตะฝะฐัะธั ะธ ะดะธะฐะปะพะณะพะฒ, ัััะตััะฒัะตั ะตัะต ัะทัะบ ะบะพัััะผะฐ.

ะฏ ะพัะตะฝั ัะฐะด, ััะพ ะฒ ััะพะผ ะฟัะพะตะบัะต ัะฐะฑะพัะฐะป ะฒะผะตััะต ัะพ ัะฒะพะธะผ ะดััะณะพะผ ะธ ะพะดะฝะพะณััะฟะฟะฝะธะบะพะผ ะกะฐะฑัั ะธ, ะผั ะฑัะปะธ ะฒ ะพะดะฝะพะผ ะฐัั-ะดะตะฟะฐััะฐะผะตะฝัะต. ะญัะพ ะดะฐะปะพ ะบะพะปะพััะฐะปัะฝัะน ัััะตะบั: ะผั ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะปะธ ะพ ะบัะปััััะต ะธ ัะฟะพั ะต ะฝะต ัะพะปัะบะพ ัะตัะตะท ะพะฑัะฐะทั ะฐะบัะตัะพะฒ, ะฝะพ ะธ ัะตัะตะท ะฐะบัะตัััะฐัั.

ะ ัะธะปัะผะต ะผะพะถะฝะพ ัะฒะธะดะตัั ะฒะตะตัะฐ, ะทะพะฝัะธะบะธ ะธ ะผะฐััั ะผะตะปะบะธั ะดะตัะฐะปะตะน, ะบะพัะพััะต ัะพะทะดะฐัั ะฐัะผะพััะตัั ะฒัะตะผะตะฝะธ. ะะตะดั ัะพะณะดะฐัะฝะธะน ะะฐะบั ะฑัะป ะฟะพ-ะฝะฐััะพััะตะผั ัะตะฝััะพะผ ะผะธัะฐ: ะทะดะตัั ะถะธะปะธ ะฝะตัััะฝัะต ะผะฐะณะฝะฐัั, ะบัะตััััะฝะต, ะฟัะตะดััะฐะฒะธัะตะปะธ ัะฐะทะฝัั ะฒะตัะพะธัะฟะพะฒะตะดะฐะฝะธะน, ะธ ั ะบะฐะถะดะพะณะพ ัะพัะปะพะฒะธั ะฑัะป ัะฒะพะน ััะธะปั ะพะดะตะถะดั. ะัะต ััะพ ะผั ััะฐัะฐะปะธัั ะฟะพะบะฐะทะฐัั ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพ ะดะพััะพะฒะตัะฝะพ.

-ะงัะพ ะฒะฐะผ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ะทะฐะฟะพะผะฝะธะปะพัั ะฒ ััะตะผะบะฐั ะบะฐััะธะฝั ยซะขะฐะณะธะตะฒยป?

- ะขะฐะบะธั ะผะพะผะตะฝัะพะฒ ะฑัะปะพ ะฝะตะผะฐะปะพ, ะฝะพ ะพะดะธะฝะพ ะธะท ัะฐะผัั ััะบะธั ะฒะพัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธะน ัะฒัะทะฐะฝะพ ั ะฑะพะปััะพะน ััะตะฝะพะน ะฟัะธะตะทะดะฐ ัะฐัั ะฒ ะะฐะบั. ะ ััะพะผ ัะฟะธะทะพะดะต ะผั ะดะพะปะถะฝั ะฑัะปะธ ะฟะพะบะฐะทะฐัั ะฒัะต ะผะฝะพะณะพะพะฑัะฐะทะธะต ะพะฑัะตััะฒะฐ ัะพะน ัะฟะพั ะธ: ะณะพัะพะถะฐะฝ, ะดะฒะพััะฝ, ะฟัะตะดััะฐะฒะธัะตะปะตะน ัะฐะทะฝัั ัะตะปะธะณะธะพะทะฝัั ะพะฑัะธะฝ.

ะ ะพะดะฝะพะผ ะบะฐะดัะต ััะดะพะผ ััะพัะปะธ ัะฒััะตะฝะฝะธะบ, ัะฐะฒะฒะธะฝ, ะผัะปะปะฐ ะธ ะดะปั ะฝะฐั ะฑัะปะพ ะฟัะธะฝัะธะฟะธะฐะปัะฝะพ ะฒะฐะถะฝะพ, ััะพะฑั ะบะฐะถะดะฐั ะบะพะฝัะตััะธั ะฑัะปะฐ ะพัะพะฑัะฐะถะตะฝะฐ ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพ ัะฒะฐะถะธัะตะปัะฝะพ ะธ ะดะพััะพะฒะตัะฝะพ. ะขะฐะบะธะต ััะตะฝั ะพััะฐัััั ะฒ ะธััะพัะธะธ ะฝะฐ ะฒะตะบะฐ, ะธ ะตัะปะธ ััะพ ัะตะฐะปัะฝัะต ะฟะตััะพะฝะฐะถะธ, ะฟะพัะพะผะบะธ ะดะพะปะถะฝั ะธั ะฟะพะผะฝะธัั ะธ ะณะพัะดะธัััั ัะฒะพะธะผะธ ะฟัะตะดะบะฐะผะธ.

ะะฐะถะดัะน ะฐะบัะตัััะฐั, ะบะฐะถะดัะน ัะปะตะผะตะฝั ะพะดะตะถะดั ะดะพะปะถะตะฝ ะฑัะป ะฑััั ัะพัะฝัะผ. ะะพ ะฝะฐะนัะธ ัะฝะธะบะฐะปัะฝัะต ัะบะฐะฝะธ, ัะบัะฐัะตะฝะธั ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ะพัะตะฝั ะฝะตะฟัะพััะพ. ะัะตะผะตะฝะธ ะฝะฐ ะฟะพะดะณะพัะพะฒะบั ะฑัะปะพ ะผะฐะปะพ, ะธ ั ะฟะพััะพัะฝะฝะพ ัะฐะทััะฒะฐะปัั ะผะตะถะดั ััะตะผะพัะฝะพะน ะฟะปะพัะฐะดะบะพะน, ะผะฐััะตััะบะธะผะธ ะธ ััะฝะบะฐะผะธ. ะัะบะฐะป ัะบะฐะฝะธ ั ะบะพะปะปะตะบัะธะพะฝะตัะพะฒ, ะฝะฐ ะฐะฝัะธะบะฒะฐัะฝัั ะฑะฐะทะฐัะฐั .

ะะตะบะพัะพััะต ัะตะดะบะธะต ัะบัะฐัะตะฝะธั ะผั ะฑัะฐะปะธ ะฝะฐะฟัะพะบะฐั ั ัะฐััะฝัั ะฒะปะฐะดะตะปััะตะฒ. ะะฐััะพะฒัะต ะบะพัััะผั ะฟัะธัะปะพัั ะธะทะณะพัะฐะฒะปะธะฒะฐัั ัะฐะผะพััะพััะตะปัะฝะพ: ัะพะทะดะฐะฒะฐะปะธ ัะตะปัะต ะบะฐัะฐะปะพะณะธ ัะบะฐะฝะตะน, ะธัะบะฐะปะธ ะฐะฝะฐะปะพะณะธ ะฝะตะดะพััะฐััะธั ัะปะตะผะตะฝัะพะฒ. ะะพะฝะตัะฝะพ, ะผั ะฝะต ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธ ะฝะฐััะพััะตะต ะทะพะปะพัะพ ะธะปะธ ัะตัะตะฑัะพ, ะฝะพ ะฟะพะดะฑะธัะฐะปะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปั, ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพ ะฑะปะธะทะบะธะต ะบ ะพัะธะณะธะฝะฐะปะฐะผ.

ะ ะฐะฑะพัะฐ ะฑัะปะฐ ะฝะตะฒะตัะพััะฝะพ ัะปะพะถะฝะพะน ะธ ะดะปะธะปะฐัั ะดะตะฒััั ะผะตัััะตะฒ. ะะฐ ััะพ ะฒัะตะผั ะฒ ััะตะผะบะฐั ะฟัะธะฝัะปะพ ััะฐััะธะต ะพะบะพะปะพ ัะตัััะตั ััััั ัะตะปะพะฒะตะบ. ะั ะฟะพะดะณะพัะพะฒะธะปะธ ะฟัะธะผะตัะฝะพ ะฟััััะพั ะฟะพะปะฝะพัะตะฝะฝัั ะบะพัััะผะพะฒ ะธ ะพะณัะพะผะฝะพะต ะบะพะปะธัะตััะฒะพ ะฐะบัะตัััะฐัะพะฒ, ะพะฑัะฒะธ, ะณะพะปะพะฒะฝัั ัะฑะพัะพะฒ. ะ ะพะฑัะตะน ัะปะพะถะฝะพััะธ ะฒะผะตััะต ั ะฒะพััะพะทะดะฐะฝะฝัะผะธ ะธ ะฝะพะฒัะผะธ ะฟัะตะดะผะตัะฐะผะธ ะณะฐัะดะตัะพะฑะฐ ะฟะพะปััะธะปะพัั ะพะบะพะปะพ ะดะฒัั ั ะฟะพะปะพะฒะธะฝะพะน ััััั ะธะทะดะตะปะธะน ะดะปั ะฐะบัะตัะพะฒ ะผะฐััะพะฒะบะธ. ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะฟะพะธััะธะฝะต ัะธัะฐะฝะธัะตัะบะฐั ัะฐะฑะพัะฐ.

- ะะฐะบ ะฒะฐะผ ัะดะฐะฒะฐะปะพัั ัะปะตะดะธัั ะทะฐ ัะพัะฝะพัััั ะบะพัััะผะพะฒ ะฟัะธ ัะฐะบะพะน ะบะพะปะพััะฐะปัะฝะพะน ะฝะฐะณััะทะบะต?

- ะญัะพ, ะฟะพะถะฐะปัะน, ะพะดะฝะฐ ะธะท ัะฐะผัั ัััะดะฝัั ััะพัะพะฝ ัะฐะฑะพัั. ะ ะบะธะฝะพ ัััะตััะฒัะตั ะฟะพะฝััะธะต ยซะบะพะฝัะธะฝัะธัะตัยป, ะบะพะณะดะฐ ะบะฐะถะดะฐั ะดะตัะฐะปั ะดะพะปะถะฝะฐ ัะพะฒะฟะฐะดะฐัั ะพั ะบะฐะดัะฐ ะบ ะบะฐะดัั. ะัะตะดััะฐะฒััะต: ะฐะบัะตั ัะธะดะธั ะฒ ะบะพะผะฝะฐัะต ะฒ ะพะดะฝะพะผ ะบะพัััะผะต, ะฐ ะฒ ัะปะตะดัััะตะผ ะบะฐะดัะต, ะบะพัะพััะน ะฟะพ ััะถะตัั ะฟัะพะดะพะปะถะฐะตััั ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะตะผ ะฟะพะทะถะต, ะพะฝ ะฒะดััะณ ะพะบะฐะทัะฒะฐะตััั ะฒ ะดััะณะพะผ. ะขะฐะบะธะต ยซะปัะฟัยป ะผั ะฒะธะดะธะผ ะดะฐะถะต ะฒ ัะฐะผัั ะธะทะฒะตััะฝัั ะผะธัะพะฒัั ะบะฐััะธะฝะฐั .

ะงัะพะฑั ะธะทะฑะตะถะฐัั ะฟะพะดะพะฑะฝัั ะพัะธะฑะพะบ, ะผั ัะฐะทัะฐะฑะพัะฐะปะธ ัะธััะตะผั. ะะฐะถะดัะน ะบะพัััะผ ััะฐัะตะปัะฝะพ ัะพัะพะณัะฐัะธัะพะฒะฐะปัั, ะฝัะผะตัะพะฒะฐะปัั ะธ ะฐะบะบััะฐัะฝะพ ั ัะฐะฝะธะปัั ะฒ ะบะฐัะฐะปะพะณะต. ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะฟะพััะธ ะฐัั ะธะฒะฝะฐั ัะฐะฑะพัะฐ, ะณะดะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะตะปัะทั ะฑัะปะพ ะฟะตัะตะฟััะฐัั. ะ ัะตะทัะปััะฐั ัะพะณะพ ััะพะธะป: ัะตัััะต ัััััะธ ััะฐััะฝะธะบะพะฒ, ะดะฒะต ั ะฟะพะปะพะฒะธะฝะพะน ัััััะธ ะบะพัััะผะพะฒ ะธ ะทะฐ ะดะตะฒััั ะผะตัััะตะฒ ััะตะผะพะบ ั ะฝะฐั ะฝะต ัะปััะธะปะพัั ะฝะธ ะพะดะฝะพะน ะพัะธะฑะบะธ! ะะปั ะผะตะฝั ััะพ ะพัะพะฑะฐั ะณะพัะดะพััั.

- ะัะธ ัะพะผ, ััะพ ะฒ ะฟะตัะธะพะด ัะฐะฑะพัั ะฝะฐะด ะบะพัััะผะฐะผะธ ะบ ัะธะปัะผั ยซะขะฐะณะธะตะฒยป ะฒั ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะธ ะพััะฐะฒะฐัััั ะณะปะฐะฒะฝัะผ ั ัะดะพะถะฝะธะบะพะผ ะัะทัะบะฐะปัะฝะพะณะพ ัะตะฐััะฐ?

- ะะฐ, ะฒัะต ะฒะตัะฝะพ. ะะดะฝะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพ ั ะฒะตะป ะผะฐัััะฐะฑะฝัะต ะฟะพััะฐะฝะพะฒะบะธ ะฒ ะะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝะพะผ ะฐะบะฐะดะตะผะธัะตัะบะพะผ ะผัะทัะบะฐะปัะฝะพะผ ัะตะฐััะต, ะณะดะต ัะพะถะต ัะพะทะดะฐะฒะฐะปะธัั ะดะตัััะบะธ, ะฐ ะฟะพัะพะน ะธ ัะพัะฝะธ ะบะพัััะผะพะฒ. ะัะฒะฐะปะพ, ััะพ, ะพะถะธะดะฐั ะพะฟะฐะทะดัะฒะฐััะธั ะฐะบัะตัะพะฒ ะฝะฐ ะฟัะธะผะตัะบั, ั ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะทะฐััะฟะฐะป ะฟััะผะพ ะฒ ัะฒะตะนะฝะพะน ะผะฐััะตััะบะพะน ััะตะดะธ ะบะฐัััะตะบ ะฝะธัะพะบ ะธ ััะปะพะฝะพะฒ ัะบะฐะฝะตะน.

ะะพ, ะฝะตัะผะพััั ะฝะฐ ัััะฐะปะพััั, ั ััะฐััะปะธะฒ, ััะพ ะฑัะป ัะฐัััั ะฟัะพะตะบัะฐ ยซะขะฐะณะธะตะฒยป. ะะปั ะบะฐะถะดะพะณะพ ะธะท ะฝะฐั ะพะฝ ััะฐะป ะฝะฐััะพััะตะน ัะบะพะปะพะน. ะั ััะธะปะธัั ัะฐะฑะพัะฐัั ั ะฐัั ะธะฒะฐะผะธ, ะฒะพัะฟัะพะธะทะฒะพะดะธะปะธ ััะฐัะธะฝะฝัะต ัะฐะฟะพะณะธ, ะณะพะปะพะฒะฝัะต ัะฑะพัั, ัะบะฐะฝะธ ะธ ะผะฝะพะถะตััะฒะพ ะดััะณะธั ะฟัะตะดะผะตัะพะฒ ะพะดะตะถะดั.

ะะปะฐะฒะฝะฐั ัััะดะฝะพััั ะทะฐะบะปััะฐะปะฐัั ะฒ ัะตะบััะธะปะต. ะ ะะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝะต, ะบ ัะพะถะฐะปะตะฝะธั, ะฝะตั ะบััะฟะฝัั ะฟัะพะธะทะฒะพะดััะฒ ัะบะฐะฝะตะน. ะะฝะพะณะดะฐ ะดะปั ะพะดะฝะพะณะพ ะผะฐััะพะฒะพะณะพ ะบะพัััะผะฐ ะฝะฐ ะดะฒะฐะดัะฐัั ัะตะปะพะฒะตะบ ััะตะฑะพะฒะฐะปะพัั ัะตะผัะดะตััั ะผะตััะพะฒ ะพะดะธะฝะฐะบะพะฒะพะน ะผะฐัะตัะธะธ ะธ ะดะพััะฐัั ัะฐะบะพะน ะพะฑัะตะผ ะฒ ัััะฐะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะตะฒะพะทะผะพะถะฝะพ. ะัะธั ะพะดะธะปะพัั ะทะฐะบะฐะทัะฒะฐัั ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะธะท ะขัััะธะธ, ะัะฐะฝะฐ ะธ ะดััะณะธั ัััะฐะฝ. ะญัะพ ะฑัะป ะพัะตะฝั ััะถะตะปัะน, ะฝะพ ะฝะตะฒะตัะพััะฝะพ ัะฒะปะตะบะฐัะตะปัะฝัะน ะฟัะพัะตัั.

ะัะพะฑัะน ะธะฝัะตัะตั ะฒัะทัะฒะฐะปะธ ะผะฐััะพะฒัะต ััะตะฝั. ะขะฐะผ ัะฐัะต ะฒัะตะณะพ ะฟัะตะพะฑะปะฐะดะฐะปะฐ ะตะฒัะพะฟะตะนัะบะฐั ะพะดะตะถะดะฐ, ะธ ะทัะธัะตะปั ะพะฝะฐ ััะฐะทั ะฑัะพัะฐะปะฐัั ะฒ ะณะปะฐะทะฐ. ะะพ ั ะฒัะตะณะดะฐ ัััะตะผะธะปัั ะฒะบะปััะฐัั ะธ ะฝะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะต ะฝะฐััะดั.

ะ ัะพะถะฐะปะตะฝะธั, ะฒ ัะพะทะฝะฐะฝะธะธ ะผะฝะพะณะธั , ะฐะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะธะน ะบะพัััะผ ะฐััะพัะธะธััะตััั ั ััะปะพะฒะฝัะผ ยซัะฐะฝัะตะฒะฐะปัะฝัะผยป ะฒะฐัะธะฐะฝัะพะผ, ััะตะฝะธัะตัะบะธะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ, ะฐ ะฝะต ั ะฝะฐััะพััะตะน ะฟะพะฒัะตะดะฝะตะฒะฝะพะน ะพะดะตะถะดะพะน. ะ ัะพะฒะตััะบะพะต ะฒัะตะผั ััะพ ะฒะพัะฟัะธััะธะต ะทะฐะบัะตะฟะธะปะพัั, ะธ ัะตะฟะตัั ัััะดะฝะพ ะฒะตัะฝััั ะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพะต ะฟะพะฝะธะผะฐะฝะธะต.

ะั ัะฐะทะดะตะปัะตะผ ะบะพัััะผั ะฝะฐ ัะตะฐััะฐะปัะฝัะต, ะบะธะฝะตะผะฐัะพะณัะฐัะธัะตัะบะธะต, ะดะพะบัะผะตะฝัะฐะปัะฝัะต ะธ ััะตะฝะธัะตัะบะธะต. ะ ะผะพั ะทะฐะดะฐัะฐ ะฒ ัะธะปัะผะต ะทะฐะบะปััะฐะปะฐัั ะฒ ัะพะผ, ััะพะฑั ะฟะพะบะฐะทะฐัั ะธะผะตะฝะฝะพ ะฝะฐััะพััะธะต ะฝะฐัะธะพะฝะฐะปัะฝัะต ะฝะฐััะดั, ะถะธะฒัะต, ะฐ ะฝะต ััะปะพะฒะฝะพ-ะฑััะฐัะพััะบะธะต.

- ะฅะพัะตะปะธ ะฑั ะฒั, ััะพะฑั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะต ะถะตะฝัะธะฝั ะฝะพัะธะปะธ ัะฐะบะธะต ะถะต ะฝะฐััะดั, ะบะฐะบ ะฒ XIXโXX ะฒะตะบะฐั ?

- ะะตะทััะปะพะฒะฝะพ, ะดะฐ. ะะพ ั ะบะฐะถะดะพะน ัะฟะพั ะธ ัะฒะพะธ ะทะฐะบะพะฝั, ัะฒะพะธ ะฟะพััะตะฑะฝะพััะธ. ะะทััั ั ะพัั ะฑั ะบะพััะตัั, ะบะพัะพััะต ะฑัะปะธ ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพะน ัะฐัััั ะณะฐัะดะตัะพะฑะฐ ะถะตะฝัะธะฝ ัะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ. ะะฝะธ ะฟัะธะดะฐะฒะฐะปะธ ะพัะฐะฝะบะต ะพัะพะฑัั ะฒัะฟัะฐะฒะบั, ัะพัะผะธัะพะฒะฐะปะธ ัะธะณััั, ะฝะพ, ะพัะบัะพะฒะตะฝะฝะพ ะณะพะฒะพัั, ะฑัะปะธ ะฝะฐััะพััะธะผ ะผััะตะฝะธะตะผ. ะะพะฟัะพะฑัะนัะต ะฟัะพะฒะตััะธ ัะตะปัะน ะดะตะฝั ะฒ ััะณะพ ะทะฐััะฝััะพะผ ะบะพััะตัะต - ัะดะพะฒะพะปัััะฒะธะต ัะพะผะฝะธัะตะปัะฝะพะต.

ะกะตะณะพะดะฝััะฝัั ะถะตะฝัะธะฝะฐ ะถะธะฒะตั ะฒ ะดััะณะพะผ ัะธัะผะต. ะะฝะฐ ะฒัะฑะธัะฐะตั ัะดะพะฑััะฒะพ, ัะฒะพะฑะพะดั ะดะฒะธะถะตะฝะธั, ะฟัะพััะพัั. ะ ะฒ ััะพะผ ะฝะตั ะฝะธัะตะณะพ ะฟะปะพั ะพะณะพ: ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะฐั ะผะพะดะฐ ััะฐะปะฐ ะณะพัะฐะทะดะพ ะดะตะผะพะบัะฐัะธัะฝะตะต, ะฐ ะพะดะตะถะดะฐ - ััะฝะบัะธะพะฝะฐะปัะฝะตะต. ะะพ ะฒะผะตััะต ั ัะตะผ ััะปะฐ ะฝะตะบะพัะพัะฐั ััะพะฝัะตะฝะฝะพััั, ะถะตะฝััะฒะตะฝะฝะพััั, ัะฒะพะนััะฒะตะฝะฝะฐั ะฟัะพัะปัะผ ะฒะตะบะฐะผ.

ะ ะฒัะต ะถะต, ะบะฐะบ ะฑั ะฝะธ ะผะตะฝัะปะธัั ัะฟะพั ะธ, ะถะตะฝัะธะฝั ะฒัะตะณะดะฐ ะพััะฐัััั ะฟัะตะบัะฐัะฝัะผะธ ะฒะฝะต ะทะฐะฒะธัะธะผะพััะธ ะพั ัะพะณะพ, ะฒ ะบะพััะตัะต ะพะฝะธ ะธะปะธ ะฒ ะดะถะธะฝัะฐั .

- ะะฐะบ ะฒั ะดัะผะฐะตัะต, ัะฟะพัะพะฑะตะฝ ะปะธ ััะพั ัะธะปัะผ ะธะทะผะตะฝะธัั ะฒะพัะฟัะธััะธะต ะฐะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝัะบะพะณะพ ะบะธะฝะพ ะฒ ะผะธัะต, ะฒะตะดั ยซะขะฐะณะธะตะฒ: ะฝะตัััยป ะพัะธัะธะฐะปัะฝะพ ะฒัะดะฒะธะฝัั ะฝะฐ 98-ั ะฟัะตะผะธั ยซะัะบะฐัยป ะฒ ะบะฐัะตะณะพัะธะธ ยซะัััะธะน ะธะฝะพัััะฐะฝะฝัะน ั ัะดะพะถะตััะฒะตะฝะฝัะน ัะธะปัะผยป?

- ะะตะทััะปะพะฒะฝะพ. ะญัะพ ัะพะฑััะธะต ะธะผะตะตั ะพะณัะพะผะฝะพะต ะทะฝะฐัะตะฝะธะต ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะดะปั ะบะธะฝะตะผะฐัะพะณัะฐัะฐ, ะฝะพ ะธ ะดะปั ะฒัะตะน ะบัะปััััะฝะพะน ะธะดะตะฝัะธัะฝะพััะธ ะะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝะฐ. ยซะขะฐะณะธะตะฒ: ะฝะตัััยป - ะฝะต ะฟัะพััะพ ั ัะดะพะถะตััะฒะตะฝะฝัะน ัะธะปัะผ. ะญัะพ ะณะปัะฑะพะบะพะต ะพะฑัะฐัะตะฝะธะต ะบ ะธััะพัะธะธ ะธ ะบ ะพะฑัะฐะทั ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ะบะพัะพััะน ะพะฟัะตะดะตะปะธะป ะฒะพ ะผะฝะพะณะพะผ ะฟััั ัััะฐะฝั. ะะฐะดะถะธ ะะตะนะฝะฐะปะฐะฑะดะธะฝ ะขะฐะณะธะตะฒ ะฑัะป ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฝะตัััะฝัะผ ะผะฐะณะฝะฐัะพะผ, ะฝะพ ะธ ะฒะตะปะธะบะธะผ ะผะตัะตะฝะฐัะพะผ, ัะตะปะพะฒะตะบะพะผ, ะฒะปะพะถะธะฒัะธะผ ัะฒะพะธ ะฑะพะณะฐัััะฒะฐ ะฒ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธะต, ะบัะปััััั ะธ ะฑัะดััะตะต ะฝะฐัะธะธ.

ะขะพ, ััะพ ะธะผะตะฝะฝะพ ััะฐ ะปะตะฝัะฐ ะฒัะดะฒะธะฝััะฐ ะฝะฐ ยซะัะบะฐัยป, ัะธะผะฒะพะปะธัะฝะพ. ะะทะตัะฑะฐะนะดะถะฐะฝ ะทะฐัะฒะปัะตั ะผะธัั: ั ะฝะฐั ะตััั ะธััะพัะธะธ, ะดะพััะพะนะฝัะต ะฑะพะปััะพะน ััะตะฝั, ะธ ั ะฝะฐั ะตััั ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััั ัะฐััะบะฐะทะฐัั ะธั ะฝะฐ ะฒััะพะบะพะผ ั ัะดะพะถะตััะฒะตะฝะฝะพะผ ััะพะฒะฝะต. ะะฐัะต ะบะธะฝะพ ะฒัั ะพะดะธั ะทะฐ ัะฐะผะบะธ ะฒะฝัััะตะฝะฝะตะณะพ ะบัะปััััะฝะพะณะพ ะฟัะพัััะฐะฝััะฒะฐ ะธ ััะฐะฝะพะฒะธััั ัะฐัััั ะผะตะถะดัะฝะฐัะพะดะฝะพะณะพ ะดะธะฐะปะพะณะฐ. ะ ั ัะฒะตัะตะฝ, ััะพ ะฒะฟะตัะตะดะธ ะฝะฐั ะถะดัั ัะพะปัะบะพ ะฟัะธััะฝัะต ัะพะฑััะธั.

- ะกะฟะฐัะธะฑะพ ะทะฐ ััั ัะฒะปะตะบะฐัะตะปัะฝัั ะฑะตัะตะดั